Università e occupazione: quando la conoscenza diventa infrastruttura di potere

Universities as infrastructures of occupation*

Published in October 2025

Questo testo è un invito a guardare alle università da una prospettiva diversa. Non come luoghi neutri di sapere, ma come attori politici, capaci di produrre spazio, legittimità e potere. In Israele, questa dimensione emerge in tutta la sua evidenza: le università non sono solo parte del paesaggio, ma infrastrutture dell’occupazione. I campus vengono costruiti su terre palestinesi espropriate, diventano strumenti materiali e simbolici di un progetto coloniale che, attraverso l’educazione, normalizza la violenza e il dominio. Il testo attraversa questa complessa relazione tra pianificazione, accademia e potere, interrogando il modo in cui le università partecipano alla costruzione del territorio e alla produzione dell’egemonia.

Scrivere in italiano è una scelta politica: riportare questa riflessione nello spazio da cui parlo e aprire un dibattito necessario. Perché comprendere il ruolo delle università israeliane significa anche interrogarci su cosa intendiamo, oggi, per responsabilità accademica.

*This text was written in Italian for a specific reason, which is explained within it. For those who wish to read the reflection as well, an English version is available at the end.

#Egemonia #Colonialismo d’insediamento #Università

Il 18 ottobre di quest’anno ho partecipato alla conferenza “Palestine & Social Justice: Decolonisation and Development Studies”, organizzata dal Global Development Institute Students for Palestine dell’Università di Manchester (Figura 1). La conferenza, curata da un gruppo di studenti di magistrale e dottorandi, aveva un duplice obiettivo: riunire ricercatori e ricercatrici in un dibattito collettivo per condividere conoscenza e, al tempo stesso, lanciare un messaggio politico alla propria università. Rivendicare, cioè, che le università non possono restare neutrali: prendere posizione è parte della loro stessa funzione pubblica.

Il ruolo dell’università è da sempre riconosciuto come fondamentale nelle dinamiche economiche, sociali, educative e culturali. Ma negli ultimi anni sta emergendo con sempre maggiore chiarezza anche la sua dimensione politica. Le università non sono solo spazi di sapere, ma anche luoghi di potere e di conflitto. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, dove molti campus universitari sono diventati epicentri di dissenso politico con gli encampments a sostegno della liberazione palestinese. Lo abbiamo visto anche in diverse università italiane: a partire da Bologna, le tende sono poi comparse a Pisa, Trento e Torino, e persino al Politecnico di Milano c’è stato un tentativo. Si tratta di un movimento che cerca di costruire una linea di mobilitazione nazionale. Quella che alcuni hanno definito una vera e propria “intifada studentesca” riesce a proporre ciò che Lorenzo Zamponi, in un articolo pubblicato su Jacobin, descrive come “l’università come spazio di autonomia, intesa non solo come isolamento e riproduzione di élite, ma come campo di elaborazione democratica del futuro” (Zamponi, 2024).

Figura 2. Accampamento nel campus della Columbia University, lunedì 29 aprile 2024, a New York. Fonte: https://thehill.com/homenews/education/4630879-columbia-says-it-has-begun-suspending-stu

Figura 3. Accampamento nel campus di Città Studi del Politecnico di Milano, maggio 2024. Fonte: Cambiare rotta Milano

Come scrive Paola Rivetti in un recente articolo per Jacobin intitolato Decostruire il Leviatano, il “Leviatano” è la metafora di un mostro sovrano che tutto controlla e regola. Decostruirlo, dice Rivetti, significa riconsiderare i presupposti e gli stereotipi che definiscono il ruolo delle università nella società. Nel suo pezzo cita Fúnez-Flores, che afferma: “La concezione liberale di libertà accademica e di parola non ci salverà”. Anzi – continua – essa rivela la complicità dell’accademia neoliberale con la violenza coloniale, e la sua vulnerabilità agli interessi dei finanziatori privati, mentre docenti e studenti restano privi di protezione e voce in capitolo (Rivetti, 2024).

È a partire da questa riflessione che si inserisce anche il mio lavoro di ricerca. Per la mia tesi di dottorato sto analizzando il ruolo che i campus universitari, e quindi la loro infrastruttura fisica, hanno sul territorio circostante: quali impatti producono, come trasformano lo spazio urbano e in che modo influenzano le dinamiche sociali e identitarie dei luoghi. Come mostra la letteratura recente (Addie, 2018), i campus partecipano pienamente alla produzione dello spazio urbano, andando ben oltre le funzioni di educazione e ricerca. Condizionano i mercati immobiliari, orientano le priorità di mobilità e contribuiscono a costruire l’immaginario dei quartieri.

Se le università sono istituzioni profondamente urbanizzate, allora la domanda non è più soltanto dove si trovano, ma che tipo di urbanità producono e per chi. Osservandole da questa doppia prospettiva – come attori che plasmano lo spazio e, allo stesso tempo, come spazi in cui si generano forme di dissenso e resistenza – mi sono chiesta quale ruolo possano avere le università nel contesto dei Territori Occupati Palestinesi.

Che ruolo svolgono le università palestinesi e israeliane in un territorio dove il controllo politico si esercita anche attraverso il controllo dello spazio?

Questa riflessione si radica nella letteratura che interpreta la pianificazione urbana come strumento di potere: un dispositivo attraverso il quale gli Stati regolano, dominano e talvolta opprimono, anziché emancipare. Come scrive Oren Yiftachel (1998), la pianificazione possiede un lato oscuro, legato alla sua capacità di mantenere le gerarchie di potere esistenti, favorire l’accumulazione di capitale e modellare le identità collettive in modi che privilegiano i gruppi dominanti.

In questa prospettiva, le università possono essere lette come infrastrutture del potere attraverso cui la pianificazione costruisce e legittima un determinato ordine territoriale. Il colonialismo che si manifesta nei Territori Palestinesi è un colonialismo di insediamento, la cui logica mira alla sostituzione della popolazione nativa e alla normalizzazione di un nuovo assetto spaziale egemonico, in cui la presenza dei coloni ridisegna i confini del visibile e del vivibile, relegando i colonizzati a una condizione di invisibilità e sospensione ontologica (Carminati, 2021; Bartolomei, 2021). La pianificazione diventa così una tecnologia essenziale di governo del territorio. Ma ciò che appare particolarmente interessante è come le università, con i loro campus, contribuiscano attivamente a sostenere questo stesso progetto di dominio.

Come ha mostrato Maya Wind (2024), le università israeliane sono spesso percepite, soprattutto in Occidente, come istituzioni libere e democratiche. In realtà, esse non sono indipendenti dallo Stato di sicurezza israeliano, ma ne rappresentano un’estensione. Fin dalle origini, l’accademia israeliana è stata parte integrante del progetto di edificazione statale, radicato nella sostituzione territoriale.

I campus ne rappresentano l’espressione più visibile: costruiti su terre palestinesi espropriate, in contesti nati come temporanei ma resi permanenti dalla presenza universitaria. Attraverso la loro materialità, contribuiscono alla normalizzazione del controllo israeliano e alla stabilizzazione dell’occupazione.

Figura 4. Università di Ariel e insediamento. Fonte: https://noarielties.org/2019/02/01/resolution-on-ariel-university-discussed-at-italian-middle-east-studies-society/

Questo processo può essere letto attraverso il concetto di egemonia, che si radica nella società civile e nei suoi apparati, tra cui le università. L’egemonia si realizza anche nello spazio: lo Stato e i gruppi dominanti territorializzano il potere, producendo un ordine spaziale coerente con i propri interessi (Bolocan Goldstein, 2018; 2022). La pianificazione, in questo senso, è una tecnologia dell’egemonia, che traduce i rapporti di forza in configurazioni spaziali stabili – infrastrutture, istituzioni, insediamenti. Pianificazione e università operano in sinergia all’interno di un medesimo apparato: la prima dà forma materiale all’espansione, la seconda le conferisce legittimità culturale.

Questa prospettiva aiuta a leggere il complesso processo di colonizzazione di insediamento imposto da Israele nei Territori Palestinesi. Tale processo è particolarmente evidente in Cisgiordania, ma trova manifestazione anche a Gaza, dove Israele ha deliberatamente colpito le università palestinesi, perpetuando ciò che diversi studiosi hanno definito scolasticidio o educidio: la distruzione sistematica delle infrastrutture educative. Nel recente report A Spatial Analysis of the Israeli Military’s Conduct in Gaza since October 2023 di Forensic Architecture, viene documentata la correlazione tra le operazioni militari e i bombardamenti ripetuti su strutture civili e universitarie, rivelando una strategia di controllo spaziale attuata attraverso la distruzione.

Figura 5. Campus dell’Università di Al-Azhar nella città di Gaza il 10 febbraio. Tutte le università della Striscia di Gaza sono state danneggiate dalla guerra e la maggior parte è stata distrutta. Credito: Omar Ishaq/picture-alliance/dpa/AP Images.

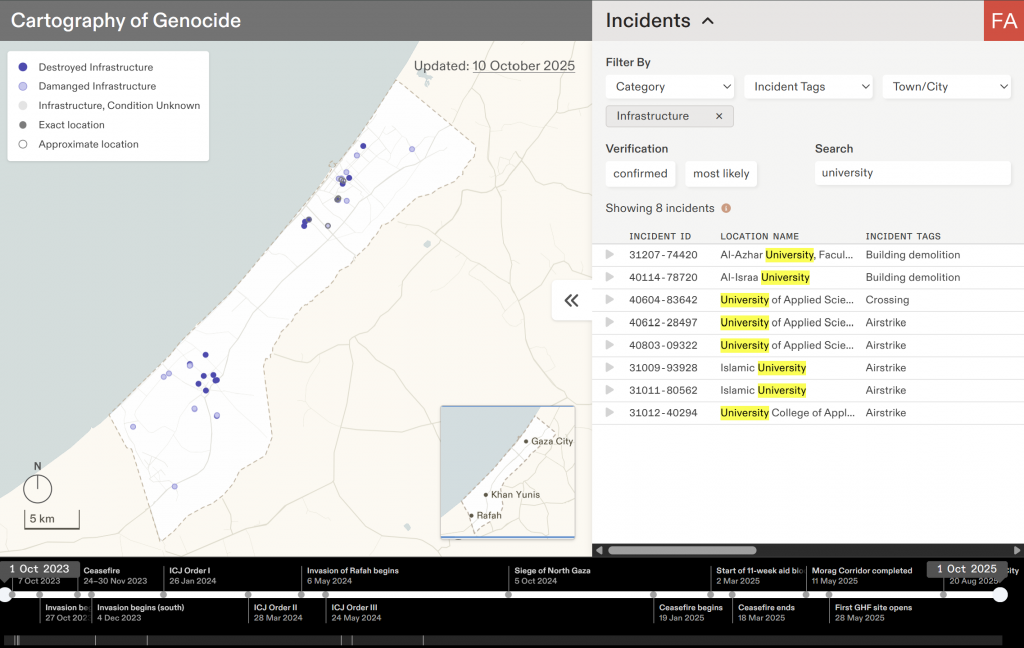

Figura 6. “Cartography of Genocide”: mappa delle università colpite nella Striscia di Gaza (aggiornamento al 10 ottobre 2025). La rappresentazione evidenzia la sistematica distruzione delle infrastrutture educative come parte di una più ampia strategia di annientamento territoriale. Fonte: https://gaza.forensic-architecture.org/database

Ma questa riflessione può anche rovesciarsi: le università palestinesi possono essere lette come simboli di resistenza, e i loro campus come spazi di sopravvivenza e autodeterminazione, dove la conoscenza diventa un atto politico.

Questa riflessione nasce anche dalla scrittura di un episodio del podcast Urbinary che uscirà il prossimo anno e sarà dedicato a questo tema. In quell’episodio mi concentrerò sul caso di Ariel University, che rappresenta in modo emblematico il ruolo delle istituzioni accademiche come infrastrutture dell’occupazione.

Dal punto di vista urbano e territoriale, Ariel University agisce come un ancoraggio strategico all’interno dell’insediamento, costruito su terre palestinesi espropriate nel governatorato di Salfit. La sua posizione non è casuale: è stata scelta per frammentare la continuità territoriale palestinese e ostacolare lo sviluppo delle città vicine. Nel tempo, la presenza dell’università ha funzionato da potente motore di urbanizzazione, stimolando la crescita della popolazione, degli investimenti immobiliari e del mercato degli affitti.

Ma la sua influenza è anche culturale e ideologica. Ariel University promuove un modello di educazione coloniale, con corsi obbligatori di storia ebraica e un Department of Israel Heritage. Il corpo docente e studentesco è in larga parte nazionalista e favorevole alla colonizzazione, mentre gli studenti arabi rappresentano solo il 3–4% della popolazione totale. In questo senso, Ariel University funziona come un vero e proprio strumento politico: legittima l’espropriazione di terra, rafforza le trasformazioni demografiche e consolida una narrazione ideologica che sostiene l’impresa coloniale.

Lungi dall’essere un’istituzione neutrale, essa agisce come un dispositivo di legittimazione e consolidamento dell’occupazione israeliana in Cisgiordania – mostrando come l’educazione superiore possa essere mobilitata nella costruzione del dominio territoriale (Templer, 2007).

Osservare il caso di Ariel University significa anche interrogarsi sul ruolo che le università, ovunque, giocano nel produrre spazio e legittimare poteri. Per questo, dopo aver guardato a quel contesto, sento la necessità di spostare lo sguardo su quello da cui io stessa scrivo: l’università italiana.

Scrivo infatti dal Politecnico di Milano, dove il dibattito sul legame tra politica e pianificazione è ormai consolidato. Luigi Mazza, tra i principali studiosi italiani del tema, ricordava che “il controllo del suolo è una delle forme di esercizio e manifestazione del potere” (Mazza, 2004). Nel controllo istituzionale del territorio si esprime il potere dello Stato, in quello economico la logica del capitale, e in quello diretto il rapporto che lega gruppi sociali e luoghi abitati. Tuttavia, nel nostro contesto accademico manca ancora un confronto sistematico su come queste riflessioni si applichino al caso palestinese. Si possono citare, tra gli altri, i lavori di Francesco Chiodelli su Gerusalemme, ma resta assente una presa di posizione collettiva e una volontà di disseminare conoscenza critica su questi temi (Chiodelli, 2008; 2010; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d; 2013a; 2013b; 2013c).

Ritengo quindi importante utilizzare lo spazio di Urbinary per avviare questa discussione, traducendo concetti complessi in un linguaggio accessibile e favorendo un dialogo pubblico. Non credo che il nostro compito, come ricercatrici e ricercatori italiani, sia soltanto quello di contribuire al dibattito internazionale o di sostenere – da una posizione esterna – il lavoro, già straordinariamente intenso, degli accademici palestinesi. Penso piuttosto che la nostra responsabilità principale sia quella di tradurre e riportare le loro riflessioni all’interno del nostro contesto, per farle entrare nei dibattiti italiani, dove troppo spesso questi temi restano assenti o marginali.

Ho deciso di scrivere questo testo in italiano per una ragione precisa. La lingua non è mai neutra: definisce chi può leggere, comprendere, partecipare. Scrivere in italiano significa rivolgermi alla mia comunità accademica e culturale di riferimento, per aprire un dibattito che di solito resta confinato altrove. Scrivere in italiano è dunque un atto politico: significa riportare la riflessione nello spazio da cui parlo – quello dell’università italiana – che ha ancora poche occasioni per confrontarsi apertamente con la questione coloniale, in Palestina come altrove. Significa, infine, credere che la critica, per essere davvero efficace, debba essere accessibile, situata e condivisa.

Text in English

On October 18th, I took part in the conference “Palestine & Social Justice: Decolonisation and Development Studies”, organised by the Global Development Institute Students for Palestine at the University of Manchester. The event, curated by a group of master’s students and PhD researchers, had a dual purpose: to bring together scholars in a collective discussion and, at the same time, to send a political message to their university. The idea was clear – universities cannot remain neutral. Taking a stance is part of their very public function.

The role of the university has long been recognised as fundamental to economic, social, and cultural dynamics. Yet in recent years, its political dimension has become increasingly evident. Universities are not only spaces of knowledge, but also spaces of power and conflict. We have seen it in the United States, where many campuses became epicentres of dissent through the encampments in solidarity with Palestine. And we have seen it in Italy too: tents first appeared in Bologna, then in Pisa, Trento, and Turin – even at Politecnico di Milano, there was an attempt. It is a movement that seeks to build a national line of mobilisation. What some have called a true “student intifada” embodies what Lorenzo Zamponi, in an article for Jacobin, describes as “the university as a space of autonomy — not merely a place of isolation and reproduction of elites, but a field for the democratic elaboration of the future” (Zamponi, 2024).

As Paola Rivetti writes in her recent Jacobin article Decostruire il Leviatano, the “Leviathan” is a metaphor for a sovereign monster that regulates and controls everything. To deconstruct it, she argues, means rethinking the assumptions that define the university’s role in society. Citing Fúnez-Flores, she writes: “The liberal conception of academic freedom and free speech will not save us.” On the contrary, it exposes the complicity of neoliberal academia with colonial violence, revealing its vulnerability to private interests, while faculty and students are left unprotected and voiceless (Rivetti, 2024).

It is from this reflection that my own research stems. In my PhD, I am investigating the role that university campuses – and therefore their physical infrastructures – have on surrounding territories: what impacts they produce, how they reshape urban space, and how they influence local social and identity dynamics. As recent literature has shown (Addie, 2018), campuses fully participate in the production of urban space, far beyond their educational and research functions. They influence housing markets, shape mobility priorities, and construct the imaginaries of neighbourhoods.

If universities are deeply urbanised institutions, the question is no longer where they are located, but what kind of urbanity they produce – and for whom. Observing them through this dual lens – as actors that shape space and as spaces where dissent and resistance take form – I began asking what role universities might play within the context of the Palestinian Occupied Territories.

What role do Palestinian and Israeli universities play in a territory where political control is exercised through spatial control?

This question draws from the literature that interprets urban planning as a technology of power – a mechanism through which states regulate, dominate, and often oppress rather than emancipate. As Oren Yiftachel (1998) reminds us, planning has a dark side: its ability to maintain existing power hierarchies, support capital accumulation, and shape collective identities in ways that privilege dominant groups.

From this perspective, universities can be read as infrastructures of power through which planning constructs and legitimises a territorial order. The form of colonialism taking place in the Palestinian Territories is a settler colonialism, whose logic seeks the replacement of the native population and the normalisation of a new hegemonic spatial order – one in which the colonisers’ presence redraws the boundaries of the visible and the livable, relegating the colonised to invisibility and ontological suspension (Carminati, 2021; Bartolomei, 2021). Planning becomes an essential technology of territorial governance. But what is particularly significant is how universities, through their campuses, actively sustain this project of domination.

As Maya Wind (2024) has shown, Israeli universities are often perceived – especially in the West – as free and democratic institutions. In reality, they are not independent from the Israeli security state; rather, they extend it. From the very beginning, the Israeli academy has been integral to the state-building project, rooted in territorial replacement. The campuses represent their most visible manifestation: built on expropriated Palestinian land, they transform supposedly temporary settlements into permanent realities. Through their materiality, they contribute to the normalisation of control and the stabilisation of the occupation.

This process can be read through the concept of hegemony, which takes root in civil society and its institutions – including the university. Hegemony is also spatial: the state and dominant groups territorialise power, producing a spatial order that reflects their interests (Bolocan Goldstein, 2018; 2022). Planning, in this sense, operates as a technology of hegemony – translating relations of power into stable spatial configurations: infrastructures, institutions, settlements. Planning and the university work in synergy within the same apparatus: the first gives material form to expansion, the second provides it with cultural legitimacy.

This perspective helps to understand the broader process of settler colonisation imposed by Israel in the Palestinian Territories. It is particularly visible in the West Bank, but also manifests in Gaza, where Israel has deliberately targeted Palestinian universities, perpetuating what many scholars describe as scholasticide or educide: the systematic destruction of educational infrastructure. In the recent report A Spatial Analysis of the Israeli Military’s Conduct in Gaza since October 2023 by Forensic Architecture, the correlation between military operations and repeated bombings of civilian and university buildings is clearly documented – revealing a strategy of spatial control enacted through destruction.

Yet this reflection can also be inverted: Palestinian universities can be read as symbols of resistance – their campuses as spaces of survival and self-determination, where knowledge itself becomes a political act.

This piece also grows out of the writing process for an upcoming episode of the podcast Urbinary, which will focus on this topic. In that episode, I will examine the case of Ariel University, which epitomises how academic institutions can function as infrastructures of occupation.

From an urban and territorial perspective, Ariel University acts as a strategic anchor within the settlement, built on expropriated land in the governorate of Salfit. Its location is deliberate: it fragments Palestinian territorial continuity and hinders the development of nearby cities. Over time, the university’s presence has become a powerful driver of urbanisation, fuelling population growth, real estate investment, and the rental market.

Its influence is also cultural and ideological. Ariel University promotes a colonial model of education, with mandatory courses in Jewish history and a Department of Israel Heritage. The teaching and student body are largely nationalist and supportive of settlement policies, while Arab students represent only 3–4% of the population. In this sense, Ariel University operates as a political instrument: it legitimises land expropriation, reinforces demographic transformations, and consolidates an ideological narrative that sustains the colonial enterprise.

Far from being a neutral institution, it functions as a mechanism of legitimation and consolidation of Israeli occupation in the West Bank — a clear example of how higher education can be mobilised in the construction of territorial domination (Templer, 2007).

To look at Ariel University means to question the role universities everywhere play in producing space and legitimising power. For this reason, after looking at that context, I felt the need to shift the gaze toward the one I inhabit – the Italian university.

I write from Politecnico di Milano, where the debate on the relationship between politics and planning has long been established. Luigi Mazza, one of Italy’s leading scholars on the topic, once reminded us that “land control is one of the primary forms of exercising and manifesting power” (Mazza, 2004). Institutional control of territory expresses the power of the state; economic control reflects the logic of capital; direct control shapes the relations between social groups and the spaces they inhabit. Yet, in our academic context, there is still little collective discussion on how these reflections apply to the Palestinian case. Francesco Chiodelli’s works on Jerusalem are among the few exceptions, but what is still missing is a shared commitment to disseminate critical knowledge on these issues (Chiodelli, 2008–2013).

It is for this reason that I see Urbinary as a space where such discussions can begin – translating complex concepts into accessible language and encouraging public dialogue. Our task, as Italian researchers, is not only to contribute to international debates or to support, from the outside, the already extraordinary work of Palestinian academics. Our main responsibility is to translate and bring their reflections into our own context, making them part of the Italian academic and public conversation, where these themes too often remain absent or marginal.

I chose to write this text in Italian for a precise reason. Language is never neutral: it defines who can read, understand, and participate. Writing in Italian means addressing my own academic and cultural community – opening a debate that is usually confined elsewhere. Writing in Italian is therefore a political act: it means bringing this reflection back into the space I speak from – the Italian university – which still rarely confronts the colonial question, in Palestine or beyond. It also means believing that critique, to be effective, must be accessible, situated, and shared.